Dieser Bericht bündelt die Konzerte der letzten zwei Festivaltage.

Hier die Eindrücke von Mittwoch bis Freitag.

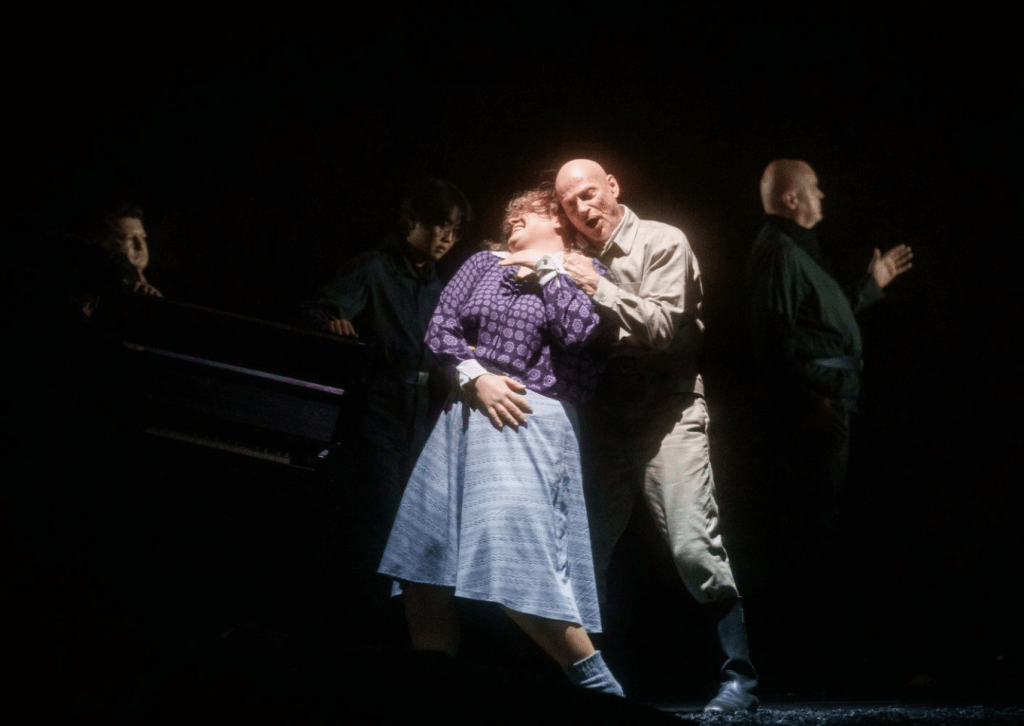

Am Samstag, am Festivaltag 4, geht’s für den Spanier Hèctor Parra zurück ins Radialsystem. Das Porträtkonzert Parra zählt zu den informativsten Konzerten von Ultraschall Berlin 2026. Es bringt die Sonate (2010, 22′) und Cell (Arch of Hysteria) (2016), beides für Klavier, sowie drittes und viertes Streichquartett. Die Sonate spielt Michael Wendeberg. In der unablässigen Mehrstimmigkeit in der Art eines sich selbst regelnden Kontinuums liegt ein unwiderstehliches Faszinosum. Das Werk wirkt bedeutend. Einmaliges Hören macht jedoch ein Urteil unmöglich. Das 4. Streichquartett (2020, 17′) bündelt in ähnlicher Weise hektisches Vorwärtsdrängen und Unabhängigkeit der Stimmen. Dazu kommen ein nervöser Überdruck und flirrende Klanglichkeit. Es interpretiert das Fabrik Quartet. Das Werk wirkt um einige Grade konventioneller.

Weiterlesen